《出版人》杂志 谢明

阿来《云中记》无疑是南国书香节上的重磅发布,这既是因为题材本身之重,也是阿来思辨之重,更有着长达十年的时间之重。

灾难题材如何讲好对逝者的告慰,对生者的期待,这并不是一个容易的事情,并且永远有高下之分,为此阿来宁肯等上十年。

这是南国书香节读者浸入程度最深的一次活动,时而泪目,又时而满怀期待。如何将如此严肃的话题讲得引人入胜,阿来自有他的真诚和感染力。

他本可以十年前就开始写这个题材,那时候他已经是四川省作协领导,带领作家们写这个重大题材是一个任务,阿来表达了对这样大干快上搞地震文学的担忧,引起过别人的误解,他说:“我从未反对过抓这个题材,我只是反对轻而易举去面对这样严肃和沉重的题材。”

为此他宁可独自等待——这种等待现在证明了就是先验之明,大多数地震题材作品已经随风而逝,他的迟到反而契合了这个要抓精品力作抓深度的时代。

《云中记》的素材他早已有之,但文学自有其规律,不到豁然开朗喷薄而出的时刻他绝不轻易动手。512大地震的那天,他正在写格萨尔王,书架上的书纷纷掉落,一个南方文学奖的奖杯也砸了下来,他看见对面的房子晃动足有半米,墙缝里腾起了灰尘。之后的三个小时通讯全部中断。等通讯恢复了他发现可能有余震,无论如何不能再回家了。于是他就发动自己的吉普车,吉普车上有露营的装备。

他首先想到的是救灾,在映秀死里逃生的妹妹告诉他,他们前后车辆上的全部都遇难了,他们没有被砸下真是万幸。他想参加志愿者队伍,省青联说他年纪太大不合适,于是他就联合麦家,杨红樱等一群作家,捐了几十万块钱,把钱装进吉普车就往震中跑。

车到映秀,他度过了一个永生难忘的夜晚,那时候100小时黄金救援期刚过,在映秀镇作业的一大群工程机械突然一起停止了下来,本来它们在灯火通明中一直隆隆地响个不停,全部停了这种安静就显得非常奇异,有遇难者家属的哭声传来,他们哭晕过去了,经过急救之后又继续哭。

阿来在吉普车里感觉到下在废墟上的小雨停了,外面有满天星光:“这是一种恐怖的安静,我希望有一种其他的声音,难道除了哭声就不能有别的声音吗?我希望逝者的灵魂能够上升为星辰,伴随他们的声音应该是庄重而美丽的,除了掩埋和哭泣,除了腐烂和悲悯我们就不能做点别的什么吗?我觉得此情此景对于逝者来说是不人道的。于是我就打开了吉普车的音响,小声地放着莫扎特的《安魂曲》。这本是莫扎特为宫廷定制的曲子,却写到三分之二就去世了,其实这是他面对自己的死亡写出的曲子。”

阿来说那时候就感觉到我们缺少一种深刻的死亡观,这个话题在传统中就意味着禁忌和恐惧,这可能就是他不会轻易下笔的理由。他本来担心《安魂曲》音量大了会让人误解为对死者的不敬,但不知不觉中,他发现车边多了几个人影,他们也在陪着他听,中间一言不发,沉浸在管风琴的嗡鸣中。这提示他也许有的东西其实是可以建立的。

之后他不断参与灾后重建,不断重返灾区,映秀的漩口中学就有很多作家的捐款。他了解得越深就越感现实之难:精神上的重建远比物质上的重建困难得多,幸存者都背着过去的重负,新组建的家庭经常带着对逝者的负罪感,“记忆太沉重了,他们无法救赎自己,我们的文化一贯缺乏救赎的能力,这和我们放不下死亡有很大的关系,其实生死皆为一体,生的意义是用死亡来宣告的。”

材料越丰富,他就越抱定了不能用灾民心态来写大地震的决心。地震之后,成都有了每年5月12日14时28分04秒拉响警报的传统,他也在警报声中年复一年重温着过去,直到去年的这个时候,警报再度响起,“我听见警报声,感觉到身体的某个开关终于被打开了,十年之后我终于哭了出来,泪流满面,不可遏止,一直哭了半个小时。然后我停下了手里的一部小说,开始写《云中记》。我本来怀疑这也是我一时的冲动,但写了一天之后,第二天还想接着写,第三天,第四天,我都想继续写……我发现我到了必须把它写出来的时候,我要写出死亡对生命的唤醒。这不是冲动。”

作为久负盛名的茅奖和鲁奖得主,阿来的写作始终保持着纯净和严肃,饱含着一个优秀作家为尽责和完美付出的最大努力,他绝不会为文学之外的任何其他目的而写,这是《云中记》“迟到”的原因,但这是一次完美的迟到,他将灾难题材的精神内核推向了一个新的高度,将死亡化为生命的礼赞,“无论如何,我要为这伟大的生命洗礼写下颂歌。”

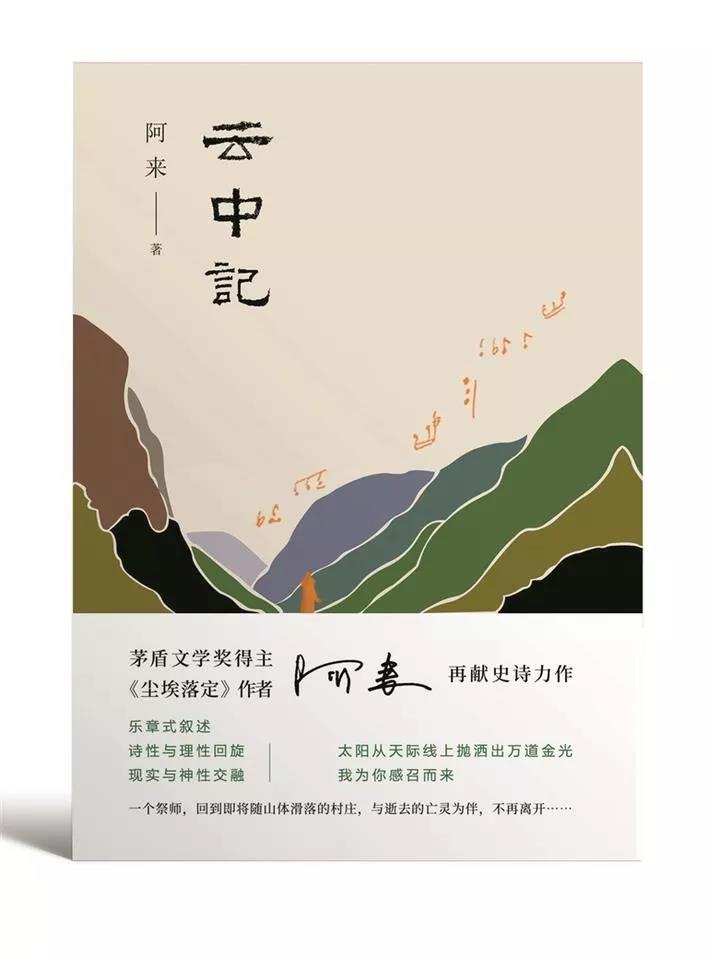

《云中记》 北京十月文艺出版社

页数 400

出版日期 2019年4月1日

作者 阿来